Desde sempre o homem preocupou-se com o registo do tempo. Nesse registo, geralmente a cargo dos sacerdotes, constavam (na sucessão

dos dias que constituíam o que era considerado o ano consoante as concepções

astronómicas da época) as datas de natureza civil, religiosa ou agrícola sendo,

hoje em dia, denominado “calendário“ ou, mais raramente, “almanaque“.

O termo calendário vem do latim “calendarium“ que, para os

romanos, constituía um registo das dívidas a serem liquidadas nas calendas,

ou seja, no 1º dia de cada mês.

A designação almanaque julga-se provir do árabe

(“acção de contar”) e aplica-se ao registo no qual se indicam as

divisões do ano, os meses, as semanas, os dias, as fases da lua, as estações,

as festas religiosas, etc. Um quadro, com esta natureza, era designado pelos romanos não por “calendarium“

mas por “fasti“, porque nele se identificavam os dias “faste“

e “nefaste“ (permitidos/benéficos e proibidos/maléficos).

A opção dos Babilónios em

adoptar as fases da Lua como base do seu calendário condicionou durante séculos

o modo de registo do tempo.

Ainda hoje, o Islão continua a viver segundo o calendário lunar.

Não é por

acaso que o crescente figura na bandeira de um país muçulmano: a

lua, a lua nova, marca o começo

do Ramadão (9º mês) e marca a cadência regular do calendário, no qual os meses

são independentes das estações (o jejum do Ramadão ou a peregrinação a Meca

tanto pode calhar no verão como no inverno).

Os Egípcios foram os primeiros (há mais de 10.000 anos?) a definir a duração do ano solar. Em 4300 a.C. estabeleciam como ano civil o “ano do Nilo” e adoptaram um calendário constituído por um ano de 12 meses de 30 dias aos quais se deviam adicionar 5 dias. O erro do calendário egípcio era muito pequeno: as estações ocorreriam durante o mesmo mês durante um período de cerca de 1460 anos.

Os Egípcios foram os primeiros (há mais de 10.000 anos?) a definir a duração do ano solar. Em 4300 a.C. estabeleciam como ano civil o “ano do Nilo” e adoptaram um calendário constituído por um ano de 12 meses de 30 dias aos quais se deviam adicionar 5 dias. O erro do calendário egípcio era muito pequeno: as estações ocorreriam durante o mesmo mês durante um período de cerca de 1460 anos.

A designação ano manteve a sua justificação como unidade de medida uma vez

que, como “anel” (annulus em latim) do tempo, mede o ciclo sazonal da vegetação e dos

factores climáticos. A estrutura do ano ao longo da História variou de época para época, em cada

época de povo para povo e, inclusivamente, no mesmo povo de estado para estado

(como ocorreu na antiga Grécia).

Aristóteles calculou a duração do ano em 365, 25 dias e a do

mês em 29 dias e 499/940.

A estes valores (calculados em 335 a.C.) correspondem erros de 11,232 minutos

num ano e de 22,7 segundos num mês. É uma precisão notável.

Júlio César, em 46 a.C., recorrendo ao astrónomo Sosigenes, estabelece a duração do

ano em 365 dias e 6 horas, aumenta para 445 dias o ano de 47 a.C. (por isso designado o

“ano da confusão”) e introduz o ano

bissexto (de modo diferente do actualmente adoptado). O ano corrente

tinha uma duração de 365, 25 dias, enfermando de um erro de 11 minutos e 14 segundos.

César alterou a data de início do ano de 1 de Março para 1 de Janeiro.

O actual Calendário Gregoriano resulta de uma revisão do calendário

juliano, efectuada por ordem do papa Gregório XIII. Nesse ano de 1582

verificava-se, relativamente ao ano solar, um avanço de 10 a 11 dias resultante da sucessiva

acumulação do erro de 11 minutos e 14 segundos dos cálculos de Sosigenes.

A

mando do papa, o astrónomo Lélio reduziu em 10 dias o ano em curso, passando o

dia 5 de Outubro a ser 15 de Outubro. O ano

gregoriano tem uma duração de 365, 2425 dias e é, portanto, mais comprido 0, 0003

dias do que o “ano solar“. No futuro ano de 11582 o actual calendário terá mais 3 dias em relação ao

“calendário solar”.

Portugal e Espanha foram as primeiras nações que adoptaram de imediato o

calendário gregoriano (o dia seguinte a 4 de Outubro de 1582 foi 15 de Outubro,

mas só no século XVIII a reforma gregoriana foi adoptada pelos protestantes da

Alemanha, Suíça, Suécia e Inglaterra).

A identificação dos ciclos

naturais não dispensou o

homem da necessidade de pormenorizar a medida do tempo, que manifestamente se

revelava na alternância entre o dia e a

noite. Esta sucessão da luz e da

treva impôs-se, naturalmente, como a primeira unidade de medida do tempo.

No século IV, os

gregos fizeram a sua associação com o Sol, mas só em 1543, no meio de escândalo

e de polémica, Copérnico demonstrou a relação entre o movimento de rotação da

Terra e a ocorrência do dia e da noite. Pode dizer-se, sem exagero, que a Terra foi o primeiro relógio da

humanidade, relógio de grande e inultrapassável precisão.

No“Génesis“ lê-se: “As trevas

cobriam o abismo... Deus disse faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e

separou a luz das trevas. Deus chamou dia à luz e ás trevas, noite. Assim

surgiu a tarde e, em seguida, a manhã: foi o primeiro dia“.

De acordo com as Escrituras, o dia começa, portanto, com a noite.

A divisão do dia em horas (do latim hora que significa duração, parte do dia) deve-se, provavelmente, aos

caldeus e desde a antiguidade até hoje que é adoptado, na astronomia, o seu

sistema numérico de base 60.

A

hora foi, assim, dividida primeiro em 60 partes designadas por minutos (do

latim pars minuta prima) e, novamente, uma segunda vez em 60 partes

designadas segundos (do latim partes minutae secundae).

Como medida astronómica é duvidoso que o minuto, e muito menos o segundo,

tenha constituído, senão em recentes épocas, uma medida prática, dada a

inexistência de aparelhagem adequada a tal precisão.

No mundo

medieval, um intervalo de três horas canónicas dividiam as actuais 24 horas do

dia: de três em três horas, os sinos anunciavam matinas (meia-noite), laudas

(três da madrugada), prima (seis da manhã), tercia (três horas), sexta

(meio-dia), nona (três da tarde), vésperas (seis da tarde) e completas

(nove da noite).

Tal como foi considerada necessária a divisão do dia em partes mais

pequenas, igualmente se considerou vantajoso o agrupamento dos dias numa

unidade maior incluída no mês.

Esta divisão do mês variou de povo para povo, mas por razões de comodidade

será aqui adoptada a designação vinda do latim septimana (grupo de 7

dias), a semana (os gregos

e antes deles os egípcios e os chineses, contavam os dias por décadas).

Os romanos tinham uma muito

particular divisão em calendas, idos e nonas (respectivamente,

o 1.º dia da lua nova, o da lua cheia e o nono dia antes desta) e foi do Oriente

que se herdou, pelos hebreus e árabes, o sistema dos caldeus numa base de 7.

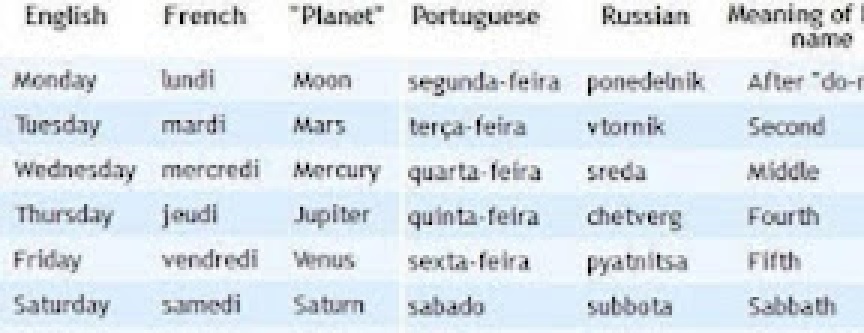

O imperador Augusto mandou adoptar para nomes dos dias da semana os

daqueles planetas, que se acreditava terem influência na 1.ª hora do dia e,

portanto, em todo o dia: Sol, Lunae, Martis, Mercurii, Jovis, Veneris,

Saturni, (dies). O 7.º dia da

semana, como o Saturni dies dos romanos ou o Shamash dos

babilónios, ou o Shabbat dos judeus, ou o nosso Sábado, manteve-se o “pivot“, o início da semana.

Em 321 da nossa era, o imperador Constantino, a conselho dos “Pais da

Igreja”, ordenou que o dia do Sol (dia de veneração do deus do Sol

pré-cristão, Mitra) passasse a ser o dia do Senhor: dies Dominica, o

nosso Domingo.

Data também dessa época a determinação oficial da Igreja de rejeitar a

designação pagã dos dias da semana e de seguir uma sua simples enumeração.

Os nomes pagãos e o seu significado mantiveram-se, até aos nossos dias, nos

países de língua latina e germânica. No entanto, nos países de influência da

igreja ortodoxa, como os de língua eslava e a Grécia, adoptam-se designações

numéricas: Pyat e Pyatnisa (5º e 6.º) na Rússia, Deutera,

Triti, Tetarti (2.º, 3º, 4º) na Grécia.

Paradoxalmente,

as nações cristãs que, num ou noutro momento da sua História, sofreram a

influência ou o poder religioso de Roma, não seguiram, a partir de uma dada

época, a determinação da Igreja, com a singular excepção de Portugal, não só no contexto da Europa Ocidental mas

também no da Península Ibérica.

A

semana cristã distinguia-se pela designação “feria“: Domenica (feria prima), feria secunda, feria tertia, feria quarta,

feria quinta, feria sexta. Que significa “feria“? Em latim clássico só existe o plural feriae com o significado de

“dias de descanso“.

Mas, por

que é que dos países da Europa Ocidental só Portugal e, também, no 1.º quartel

deste século, a Galiza, se manteve, até hoje, fiel a uma determinação da Igreja

que data do século IV da nossa era?

Mas a

influência da Igreja só se fez sentir em Portugal? E na mui vizinha e católica

Castela, não? O sistema cristão foi certamente seguido nas Espanhas, tendo sido substituído em época indeterminada pelo pagão (como

consta em documentos do século XIII) mas nunca

em Portugal “… onde não há

notícia, em documentos, de se haverem empregado algum dia nomes pagãos...”.

As

interrogações por responder mantêm-se.

Em

que época em Espanha e na Europa cristã se infringiu a determinação papal? Por quê? Por que razão Portugal e, também, a Galiza onde a língua era a mesma

(note-se que até 1931 “... en algús escritores… carta, quinta e sesta feira

súplena coas palabras mércoles, xoves, vernes. Voces, de xeito

inteiramente galego e conforme coa orixe latina...”) não foi seguida essa desobediência?